Farbraumemulation

Die Farbraumemulation wurde an wenig prominenter Stelle in SpectraView Profiler integriert. Ihre Konfiguration beschränkt sich auf die Auswahl des Emulationsziels, das in Form eines ICC-Profils vorliegen muss.

Die Farbraumtransformation wird dann unter Berücksichtigung des charakterisierenden Bildschirmprofils mit relativ farbmetrischem Rendering-Intent durchgeführt. Kalibration und Profilierung sind also obligatorisch. Die 3D-LUT wird abschließend mit den berechneten Zuordnungen gefüllt.

Für den Benutzer ist diese Variante, die der etwas umfangreicheren Implementierung von Eizo in Color Navigator 6 ähnelt, sehr vorteilhaft. Verschiedenste Farbräume können auf Knopfdruck und ohne Eingabe farbmetrischer Daten emuliert werden.

Anpassungen mit Rücksicht auf den vorliegenden Weißpunkt sind ebenfalls nicht notwendig. Entsprechende Adaptionen wurden bereits für die Erstellung der ICC-Profile durchgeführt. Zudem ist die Emulation immer präzise, solange nur das Bildschirmprofil den Ist-Zustand hinreichend beschreibt.

Die Farbraumemulation aus SpectraView Profiler muss während der Verwendung von farbmanagementfähiger Software unbedingt deaktiviert werden. Das aktuelle Monitorprofil enthält die farbmetrischen Daten der vorhergehenden Profilierung. Die doppelten Transformationen von Software und Bildschirm führen dann zu einer fehlerhaften Darstellung.

Nachfolgend haben wir die Farbraumemulation aus SpectraView Profiler heraus für die Simulation von sRGB, AdobeRGB und ECI-RGB v2 genutzt. Die Messungen gegen den jeweiligen Arbeitsfarbraum werden ohne Farbmanagement durchgeführt. Ein CMM kommt also nicht zum Einsatz.

| Vergleich der sRGB-Emulation mit sRGB | |

| White Point / CCT Kelvin | 6555K |

| White Point XYZ (normalized) | 95.03 100.0 108.12 |

| DeltaE to D50/ D65 | 19.0 / 0.47 |

| DeltaE to Blackbody Curve * | 0.02 |

| Assumed Target Whitepoint | 6500K |

| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 0.04 |

| Brightness / cd/m² ** | 142.4 |

| Black Point / cd/m² ** | 0.21 |

| Contrast / x:1 | 678:1 |

| Gradation (Average) | 2.17 |

* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94

| Vergleich der AdobeRGB-Emulation mit AdobeRGB | |

| White Point / CCT Kelvin | 6494K |

| White Point XYZ (normalized) | 95.0 100.0 108.68 |

| DeltaE to D50/ D65 | 19.38 / 0.15 |

| DeltaE to Blackbody Curve * | 0.03 |

| Assumed Target Whitepoint | 6500K |

| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 0.06 |

| Brightness / cd/m² ** | 142.4 |

| Black Point / cd/m² ** | 0.21 |

| Contrast / x:1 | 678:1 |

| Gradation (Average) | 2.17 |

* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94

| Vergleich der ECI-RGB v2-Emulation mit ECI-RGB v2 | |

| White Point / CCT Kelvin | 6482K |

| White Point XYZ (normalized) | 95.11 100.0 108.68 |

| DeltaE to D50/ D65 | 19.36 / 0.17 |

| DeltaE to Blackbody Curve * | 0.19 |

| Assumed Target Whitepoint | 6500K |

| DeltaE to Assumed Target Whitepoint | 0.17 |

| Brightness / cd/m² ** | 142.4 |

| Black Point / cd/m² ** | 0.22 |

| Contrast / x:1 | 678:1 |

| Gradation (Average) | 2.36 |

* Based on CCT / ** Measured with X-Rite DTP94

Die notwendigen Farbraumtransformationen werden sehr akkurat umgesetzt. Damit ist eine bestmögliche Farbreproduktion auch in nicht farbmanagementfähiger Umgebung möglich. Viele Anwendungen im Videobereich profitieren davon enorm, gleiches gilt für die Wiedergabe von Spielen.

Das Gamut-Mapping mit relativ farbmetrischem Rendering-Intent wird bei der Simulation von ECI-RGB v2 sichtbar: Tonwerte innerhalb des Bildschirmfarbraums werden ideal umgerechnet. Alle anderen Tonwerte müssen bestmöglich auf die Farbraumgrenze verschoben werden. Einziger Nachteil: Es kann zu Farbabrissen kommen, wenn mehrere Farben auf den gleichen Repräsentanten abgebildet werden.

Vergleich mit SpectraView II

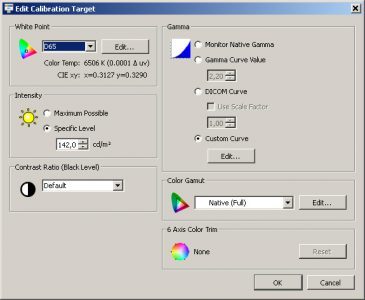

SpectraView II ist unter anderem für Bildschirme aus der NEC PA-Reihe interessant, die mit SpectraView Profiler nicht hardwarekalibriert werden können. Die Software präsentiert sich etwas schlanker und kann ebenfalls durch einfache Bedienbarkeit überzeugen. Das flexible Kalibrationsziel wird in einem zentralen Fenster definiert. Im Gegensatz zu SpectraView Profiler können nur v2-Matrix-Profile erstellt werden. Angesichts ihres linearen Verhaltens ist das aber für Bildschirme aus SpectraView-, PA-, und 90er-Reihe keine große Einschränkung.

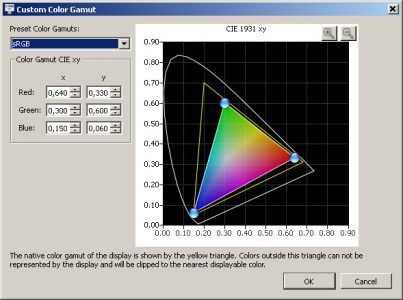

Die Einbindung der Farbraumemulation unterscheidet sich dagegen fundamental. Während SpectraView Profiler charakterisierende ICC-Profile für die Farbraumtransformationen nutzt, greift SpectraView II auf einen ab Werk vermessenen Grundzustand zurück. Das geschieht auch bei Verwendung der Farbraumemulation über das OSD.

Der Benutzer kann die farbmetrischen Daten aus einem Matrix-ICC-Profil extrahieren oder selbst die gewünschten xy-Normfarbwertanteile für die Primärfarben vorgeben. Die Ergebnisse sind ebenfalls sehr exakt, unterliegen aber potentiellen, teils alterungsbedingten Drifts des Bildschirms. Außerdem muss der Benutzer sich nun selbst um die gegebenenfalls notwendige chromatische Adaption der Zielwerte kümmern.

Reaktionsverhalten

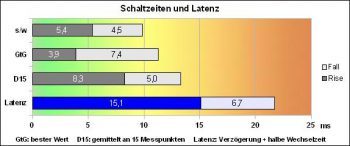

Wir haben den NEC SpectraView Reference 271 in nativer Auflösung bei 60 Hz am DisplayPort vermessen. Der Monitor wurde für die Messung auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Bildaufbauzeit und Beschleunigungsverhalten

Die Bildaufbauzeit ermitteln wir für den Schwarz-Weiß-Wechsel und den besten Grau-zu-Grau-Wechsel. Zusätzlich nennen wir den Durchschnittswert für unsere 15 Messpunkte.

Im Datenblatt werden zwei Reaktionszeiten genannt: 12 Millisekunden (typ.) sowie 7 Millisekunden für Grau-zu-Grau. Für ein P-IPS-Panel sind das zügige Werte, bei den neueren Bauarten wie auch PLS gehören sie inzwischen aber schon zum Standard.

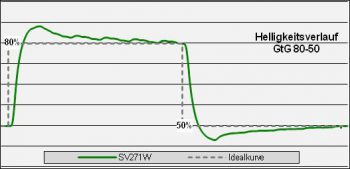

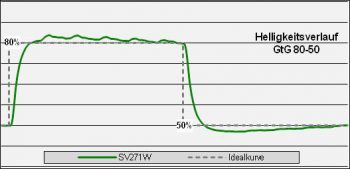

Nach dem Reset ist die Overdrive-Option „Response Improve“ bereits aktiviert, damit messen wir 9,8 Millisekunden für Schwarz-Weiß und 9,1 Millisekunden für den schnellsten Grauwechsel. Auch die über alles gemittelte Bildaufbauzeit (hin und zurück) für unsere 15 Messwerte ist mit 11,3 Millisekunden recht kurz.

Überschwinger treten an allen Messpunkten auf, allerdings sind sie noch moderat und über den gesamten Helligkeitsbereich sorgfältig ausbalanciert.

Mit Response Improve off werden die Schaltzeiten an den dunkleren Messpunkten etwas länger, die mittlere Bildaufbauzeit erhöht sich dadurch insgesamt um 25 Prozent. Beim Helligkeitsverlauf zeigt sich, dass der Overdrive keineswegs abgeschaltet wird: er wird nur so weit zurückgenommen, dass keine Überschwinger mehr entstehen. Außer bei schnellen Shootern hat diese Einstellung eigentlich keinerlei Nachteile.