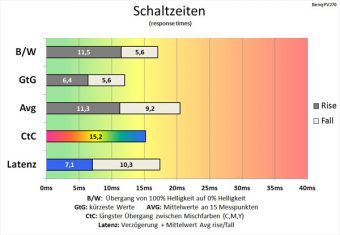

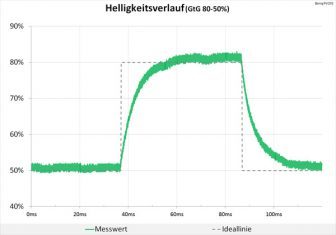

60 Hz, Overdrive „Aus“

Bei 60 Hz und ausgeschaltetem Overdrive messen wir den Schwarz-Weiß-Wechsel mit 17,1 ms und den schnellsten Grauwechsel mit 12 ms. Der Durchschnittswert für unsere 15 Messpunkte beträgt 20,5 ms, und der CtC-Wert wird mit 15,2 ms ermittelt. Überschwinger sind keine zu beobachten, die Abstimmung ist sehr neutral.

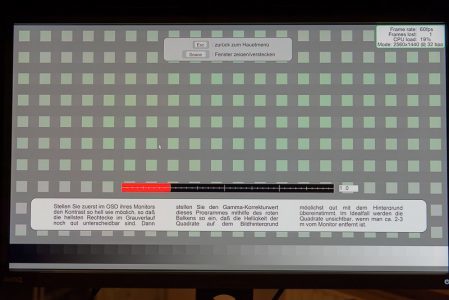

Das Schaltzeitendiagramm zeigt unter anderem, wie sich verschiedene Helligkeitssprünge addieren, wie schnell der Monitor in der Werkseinstellung im besten Fall reagiert und von welcher mittleren Reaktionszeit ausgegangen werden kann.

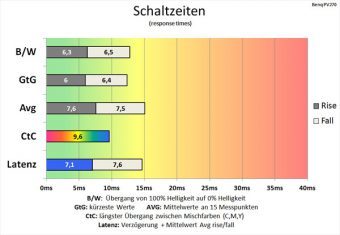

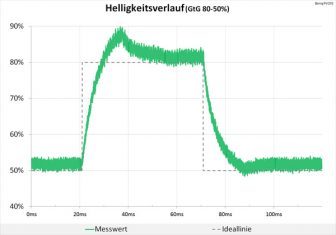

60 Hz, Overdrive „Ein“

In der Werkseinstellung „AMA Ein“ bei 60 Hz werden die Schaltzeiten schon effektiv verkürzt, wir messen den Schwarz-Weiß-Wechsel mit 12,8 ms und den schnellsten Grauwechsel mit 12,4 ms. Der Durchschnittswert für unsere 15 Messpunkte beträgt schnelle 15,1 ms. Ein CtC-Wert von 9,6 ms ist ebenfalls ordentlich.

In der Overdrive-Stellung „Ein“ sind deutliche Überschwinger auszumachen, auch wenn diese noch im Rahmen liegen. Der vom Hersteller als Standard aktivierte Wert „Ein“ ist somit optimal gewählt.

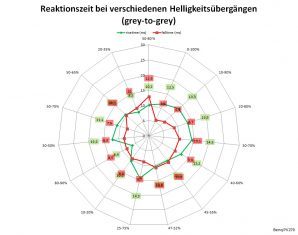

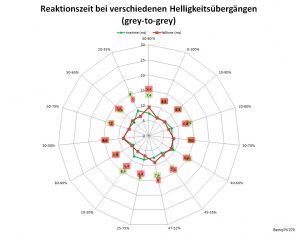

Netzdiagramme

In den folgenden Netzdiagrammen sehen Sie alle Messwerte zu den unterschiedlichen Helligkeitssprüngen unserer Messungen im Überblick. Im Idealfall würden sich die grünen und die roten Linien eng am Zentrum befinden. Jede Achse repräsentiert einen in dem Pegel und der Dynamik definierten Helligkeitssprung des Monitors, gemessen über Lichtsensor und Oszilloskop.

Latenzzeit

Die Latenz ist ein wichtiger Wert für Spieler, wir ermitteln sie als Summe der Signalverzögerungszeit und der halben mittleren Bildwechselzeit. Beim BenQ PV270 messen wir mit 7,1 ms eine durchschnittliche Signalverzögerung. Die halbe mittlere Bildwechselzeit mit 7,6 ms kommt noch dazu, insgesamt macht das 15,8 ms.

Wir empfehlen, den BenQ in der Werkseinstellung zu betreiben (AMA: Ein) um die Reaktionszeit zu verkürzen. So taugt der BenQ PV270 ohne weiteres auch zum Spielen und bietet die Qualität eines guten Allrounders.

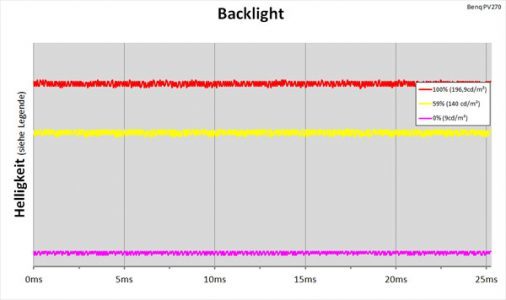

Backlight

Die Hintergrundbeleuchtung des BenQ PV270 arbeitet mit White LED und leuchtet kontinuierlich. Der Vergleich im Diagramm zeigt: Sowohl bei voller als auch bei reduzierter Einstellung der Helligkeit wird der Lichtstrom nicht unterbrochen, wie das bei PWM-Backlights der Fall wäre.

Subjektive Beurteilung

Die Spieletauglichkeit des BenQ PV270 ist durchaus passabel und dürfte in sehr vielen Spielen bereits zufriedenstellen. Der PixPerAn-Lesbarkeitstest gelingt bis einschließlich Stufe 7 noch problemlos – ein durchschnittliches Ergebnis. Im Speed-Test der EIZO-Monitor-Tools werden ein Nachleuchten bzw. eine Verformung der Kanten erst ab 800 pix/sek deutlich.

Konzipiert ist der BenQ PV270 natürlich primär für die Bild- und Videoverarbeitung und muss sich daher vor allem hier behaupten. Anders als bei Allroundern kann ein Gerät hier aber nicht Schwächen auf der einen Seite durch Stärken auf der anderen Seite ausgleichen. Entweder es taugt zur Bildverarbeitung oder eben nicht. Unsere subjektive Wahrnehmung steht da doch in erheblicher Diskrepanz zu den Messwerten im Bereich Farbgenauigkeit. Deshalb möchten wir an dieser Stelle darauf etwas ausführlicher eingehen.

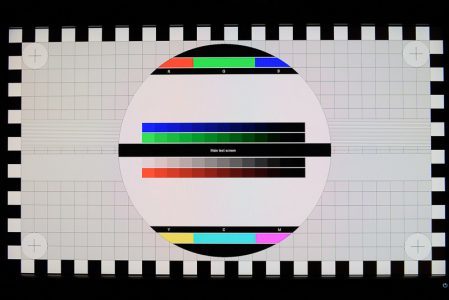

Bei der Kalibrierung misst die Sonde genau an einer kleinen Stelle in der Mitte des Bildschirms. Die Validierungsmessungen werden an derselben Stelle durchgeführt. Wenn es auf Farbgenauigkeit ankommt, ist es daher sehr wichtig, die Ergebnisse in Relation zu den Ergebnissen bei den Homogenitätsmessungen zu sehen und mit einem geschulten Auge zu überprüfen. Es ist schwierig, diesen Eindruck akkurat mit der Kamera festzuhalten. Aber auch in der Abbildung wird ein Unterschied zwischen linker und rechter Bildhälfte deutlich.

Im Foto sieht es mehr nach einem Helligkeitsunterschied aus. Mit freiem Auge ist ein deutlicher Unterschied in der Farbtemperatur wahrzunehmen – links eher rötlich, rechts eher bläulich. Es wirkt gerade so, als ob das Bild vom BenQ PV270 aus zwei Bildhälften zusammengesetzt wird. Der Unterschied ist so stark, dass es sogar beim normalen Arbeiten mit Office-Dokumenten auffällt.

Das bedeutet, dass man in der Bildverarbeitung schnell verleitet wird, Farbstiche zu entfernen, die tatsächlich gar nicht da sind. Über das Problem wird auch im Internet berichtet. Eine Ausnahme scheint unser Testgerät also nicht zu sein. Die von einer Hardware-Kalibrierung erhoffte Verlässlichkeit bekommt man so nicht.

Reproduzierbarkeit, Verlässlichkeit und auch eine schnelle und unkomplizierte Bedienung sind aber oberstes Gebot in der Bildverarbeitung – erst recht, wenn ein professioneller Anspruch erhoben wird.

Unterhalb von NEC und EIZO ist die Lösung von BenQ zur Hardware-Kalibrierung zwar die beste, die wir bislang im Test hatten. Vom ähnlich bepreisten EIZO CS2730 ist der BenQ aber meilenweit entfernt. Die vielen Werks-Presets des BenQ PV270 sind gut und nützlich, eine Kalibrierung ist aber kein einmaliger Vorgang, sondern muss zumindest monatlich – in professionellen Umgebungen z. T. täglich – wiederholt werden. Und zwar für jedes Kalibrierungsziel einzeln. Die 15 Minuten werden da beim BenQ schnell zum Zeitfresser. Die 3,5 Minuten Ladezeit, um von einem auf ein anderes Kalibrierungsziel umzuschalten, machen die Lösung nicht gerade alltagstauglich.

Auch wird man bei einem Bildverarbeitungsmonitor deutlich öfter das OSD bemühen, als bei einem Büromonitor. Die zähe und stellenweise unlogische Bedienung des BenQ PV270 wird da schnell zum Ärgernis.

Im Test stießen wir beim BenQ PV270 auch immer wieder auf Ungereimtheiten. Beispielsweise im Moiré-Test (sukzessiver Aufbau eines grauen Bildes von oben nach unten) beginnt der PV270 erst grün, bevor er dann doch noch richtig auf Grau umschaltet. Im PixPerAn-Tool war die Gamma-Einstellung schlicht nicht möglich, da die Quadrate hier permanent grün, statt grau dargestellt werden.

In normalen Alltagssituationen ist das geschilderte Problem zwar im Testzeitraum nirgends aufgetreten. In Summe hinterlässt der BenQ PV270 aber schlicht und ergreifend keinen optimalen Eindruck.

Sound

Der BenQ PV270 besitzt weder eingebaute Lautsprecher noch einen Kopfhörerausgang. Konsequenterweise wird er am DisplayPort auch nicht als Audio-Ausgabegerät erkannt. Via HDMI wurde er von der Intel-Grafikkarte als solches erkannt, von der NVIDIA-Grafikkarte nicht. In jedem Fall muss das Splitting von Bild und Ton vor der Übertragung der Bildsignale an das Display erfolgen, da der Ton sonst ins Leere läuft.